La Belle Époque, cette expression chargée de nostalgie, évoque immédiatement les fastes d’une France insouciante, féconde en innovations, en arts et en bouleversements sociaux. Pourtant, derrière les ors d’une bourgeoisie triomphante et les rêves d’un Paris en lumière, se cachent aussi les fractures d’une société inégalitaire, en marche vers la modernité.

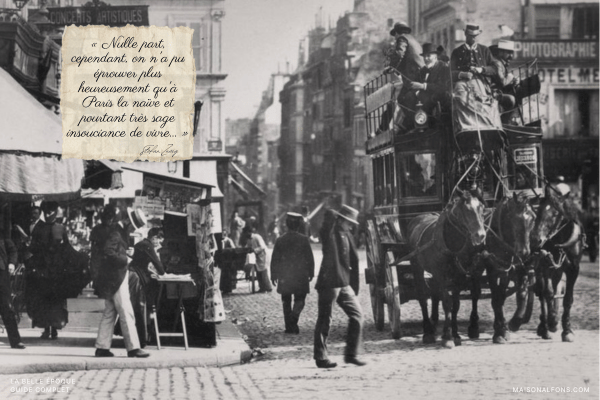

« Nulle part, cependant, on n'a pu éprouver plus heureusement qu'à Paris la naïve et pourtant très sage insouciance de vivre… » —

Stefan Zweig

Ce guide complet vous propose de comprendre cette période historique complexe, entre fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, qu’on appelle communément la Belle Époque.

Nous allons explorer ensemble pourquoi cette période fascine encore aujourd’hui, quelles sont ses limites chronologiques, ce que recouvre vraiment cette expression, et pourquoi ces années restent une référence majeure de l’histoire française.

Quelles sont les années de la Belle Époque ?

Une période aux frontières floues

La Belle Époque est un chrononyme rétrospectif dont les dates exactes sont débattues. Certains historiens la situent de 1871 à 1914, d’autres de 1896 à 1914. La variabilité des dates révèle l’ambivalence de cette période charnière, qui s’étire entre la fin de la Grande Dépression et le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Pourquoi la période 1896-1914 fait consensus ?

La date de 1896 marque la fin de la crise économique et l’entrée dans une phase de croissance soutenue à l’échelle européenne. En France, la Belle Époque s’ouvre alors sur une stabilité politique inédite, une modernisation industrielle et un essor des loisirs. Elle prend fin brutalement en août 1914 avec le début de la guerre.

Pourquoi l’appelle-t-on la « Belle Époque » ?

Une expression née après 1918

L’expression « Belle Époque » apparaît immédiatement après la Grande Guerre dans une France en deuil et ravagée par l’inflation. Elle reflète une nostalgie collective pour une époque perçue comme heureuse, calme et prospère, à la lumière des souffrances du conflit mondial.

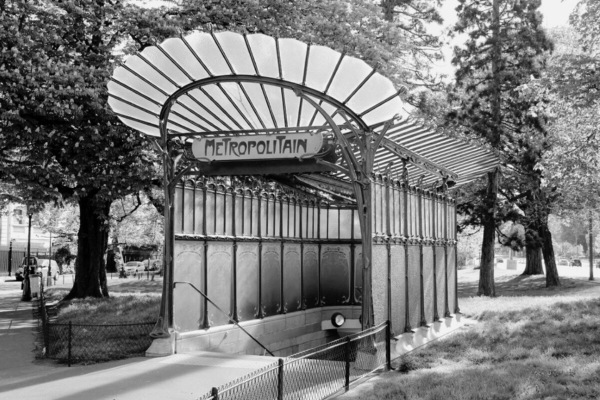

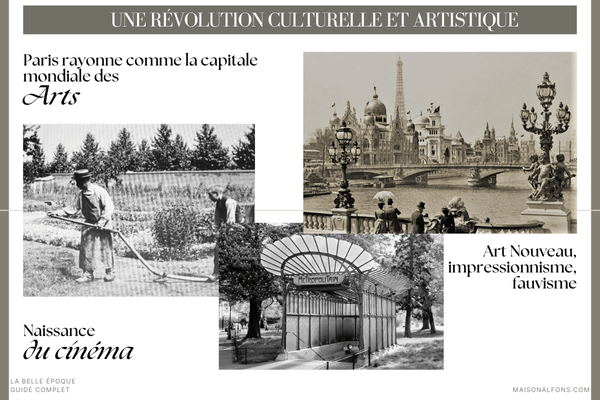

Le métro parisien, joyau de modernité en 1900

À l’aube du XXe siècle, la France entre littéralement dans la modernité… sous terre. En 1900, Paris inaugure sa toute première ligne de métro à l’occasion de l’Exposition universelle. Les Parisiens découvrent non seulement un nouveau mode de transport révolutionnaire, mais aussi des entrées magnifiquement ornées de fer forgé et de motifs végétaux, signées Hector Guimard. Ces bouches de métro, devenues symboles de l’Art Nouveau, incarnaient déjà cette alliance unique entre progrès technique et esthétique raffinée qui fait tout le charme de la Belle Époque.

Un mythe rétrospectif ?

Le terme « Belle Époque » est aussi une construction idéalisée et il est indéniable que cette période ne fût pas « belle » pour tout le monde. Il magnifie les progrès et occulte souvent les inégalités sociales ou les tensions politiques. C’est un récit embellissant, même s’il s’appuie sur des réalités tangibles.

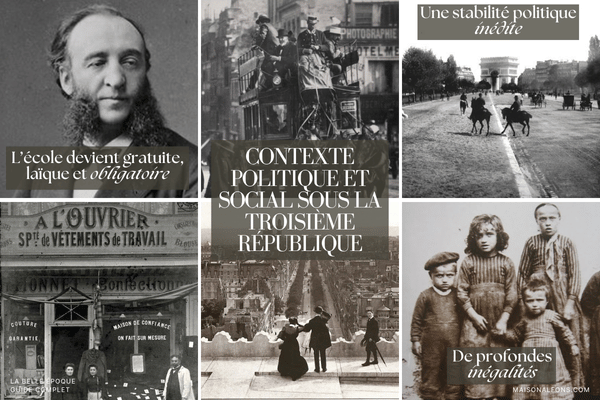

Contexte politique et social sous la Troisième République

Une stabilité politique inédite

Sous la Troisième République, la France connaît une rare stabilité gouvernementale. Les réformes républicaines (lois Jules Ferry, séparation des Églises et de l’État) favorisent une démocratisation de la vie publique. Le suffrage universel masculin et l’enracinement de la République structurent durablement le paysage politique.

L’école républicaine, entre lumière et méfiance

Grâce aux lois Jules Ferry votées au début des années 1880, l’école devient gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants. Ce tournant majeur de la Troisième République a bouleversé la vie des campagnes françaises. Pourtant, dans de nombreux villages, certains parents redoutaient cette « école du diable » qui éloignait les enfants du catéchisme. L’enseignement laïc n’était pas toujours bien accueilli, et les instituteurs, appelés les « hussards noirs de la République », se heurtaient parfois à des résistances profondes. Cette réforme illustre les tensions entre tradition et modernité caractéristiques de la Belle Époque.

Une société profondément inégalitaire

La société de la Belle Époque est profondément hiérarchisée. Si la bourgeoisie vit dans le raffinement, les classes populaires urbaines et rurales peinent à joindre les deux bouts. Le monde ouvrier se structure lentement autour du syndicalisme et des premières conquêtes sociales.

Progrès et contradictions économiques

Croissance, modernité et retard industriel

La France connaît une croissance soutenue, portée par les innovations (automobile, électricité, aviation) et la deuxième révolution industrielle. Mais elle reste en retrait face à l’Allemagne et aux États-Unis, et conserve un modèle de production très éclaté.

La peur de la lumière électrique

L’électricité, symbole de progrès technique, a d’abord suscité la fascination… mais aussi la peur. Lors de l’Exposition universelle de 1889, où la Tour Eiffel s’illumine pour la première fois, certains visiteurs s’inquiètent de cette lumière sans flamme. Des rumeurs circulent : dormir avec une ampoule allumée rendrait fou, et toucher un interrupteur pourrait électrocuter. Cette méfiance populaire face à la technologie nouvelle rappelle que les promesses du progrès à la Belle Époque s’accompagnent souvent d’incompréhensions et d’appréhensions.

Une économie encore rurale et inégalitaire

56 % des Français vivent à la campagne en 1911. L’économie demeure majoritairement agricole, et les structures de production sont dispersées. Malgré la modernisation, la France reste un pays rural, au sein duquel les inégalités persistent.

Une révolution culturelle et artistique

Paris, capitale mondiale des arts

À la Belle Époque, Paris rayonne comme capitale mondiale des arts. Les mouvements impressionniste, symboliste, puis fauviste et cubiste s’y développent. Monet, Rodin, Matisse ou Picasso y sont actifs.

L’essor de la presse, de la littérature et du cinéma

La presse explose, les journaux atteignent des millions d’exemplaires. La littérature s’épanouit autour de Zola, Proust, Apollinaire ou Colette. Le cinéma naît avec les frères Lumière et Georges Méliès, devenant rapidement un art populaire.

Le cinéma naît dans un éclat de rire

Le tout premier film comique de l’histoire projeté en public s’intitule L’Arroseur arrosé, une œuvre de 49 secondes réalisée par les frères Lumière en 1895. On y voit un jardinier se faire piéger par un enfant qui lui pince le tuyau d’arrosage. Simple, visuel, hilarant : le succès est immédiat. Présenté lors d’une séance au Grand Café sur le boulevard des Capucines à Paris, ce court-métrage marque les débuts du cinéma comme divertissement de masse, un art profondément ancré dans l’esprit joyeux de la Belle Époque.

Art Nouveau, impressionnisme, fauvisme

L’Art Nouveau transforme les arts décoratifs et l’architecture (Guimard, Gallé, Lalique). L’impressionnisme révolutionne la peinture. Le fauvisme et le cubisme amorcent une rupture vers la modernité.

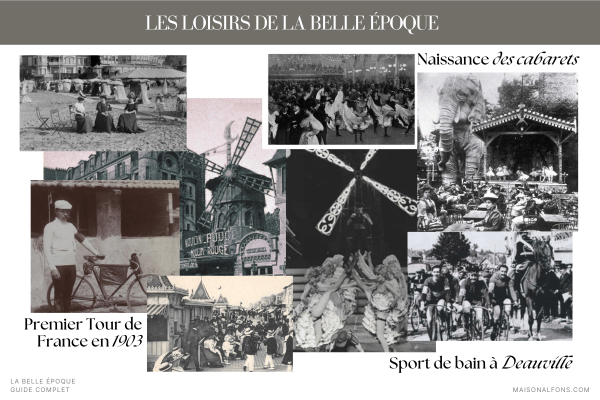

Les loisirs de la Belle Époque

Sports, bains de mer et villégiature

C’est l’âge d’or des stations balnéaires et thermales. Les élites se rendent à Deauville, Biarritz, Vichy ou Nice. Le sport se démocratise : gymnastique, cyclisme, alpinisme, rugby.

Le Tour de France, né d’un coup de pub

Le Tour de France, aujourd’hui monument du sport mondial, est né en 1903… d’un duel entre journaux. Le quotidien sportif L’Auto, rival de Le Vélo, organise cette course cycliste géante pour faire grimper ses ventes. L’idée semble folle : un tour complet du pays, à vélo, sur des routes poussiéreuses et mal balisées. Pourtant, le succès est immédiat. Ce pari publicitaire devient un événement national, symbolisant l’essor des loisirs modernes pendant la Belle Époque.

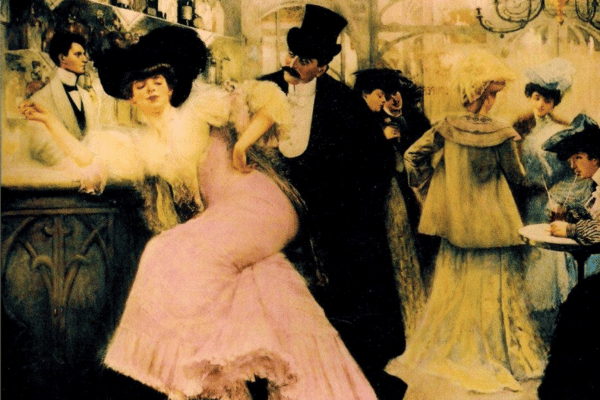

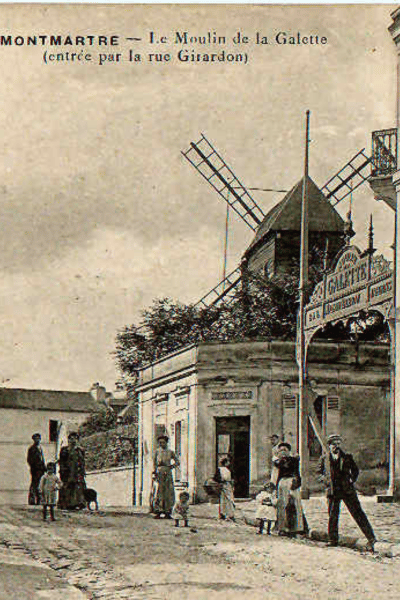

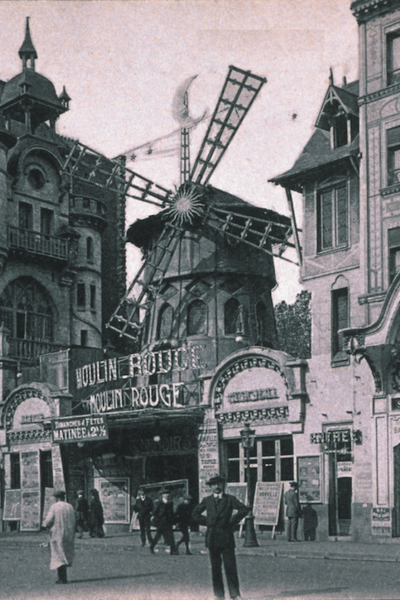

La naissance du divertissement moderne

Cabarets, opérettes, cafés-concerts (Moulin Rouge, Folies Bergère), expositions universelles : le divertissement devient un élément central de la société.

Un quotidien transformé… mais pas pour tous

Conditions de vie : entre confort bourgeois et misère ouvrière

Les progrès techniques améliorent la vie quotidienne (eau, gaz, électricité, transports), mais l’accès reste très inégal. Les logements populaires sont souvent insalubres.

Le rôle et la place des femmes à la Belle Époque

Les femmes accèdent à l’école, certaines deviennent institutrices ou employées. Le féminisme naît avec Marguerite Durand, Madeleine Pelletier, Maria Vérone. Mais les inégalités restent profondes.

Héritages et paradoxes de la Belle Époque

Une ère d’illusions ?

La Belle Époque est une période de progrès, mais aussi d’aveuglement. Le colonialisme, les tensions sociales, la crise démographique ou les nationalismes annoncent déjà les conflits à venir.

Ce qu’elle nous dit encore aujourd’hui

Cette période continue d’inspirer l’imaginaire collectif. Elle symbolise un âge d’or esthétique et social, tout en posant la question de ce qu’est vraiment le « progrès ».

Conclusion

La Belle Époque fut une période à la fois brillante et contrastée. En France, elle a vu naître les plus grandes avancées technologiques, artistiques et sociales tout en abritant les germes des crises futures.

Comprendre cette période, c’est aussi mieux comprendre notre présent. Et si vous voulez prolonger cette immersion dans l’esthétique et l’esprit de cette époque, découvrez nos autres articles consacrés à cette période.

FAQ

Quelle est la période de la Belle Époque ?

La période de la Belle Époque s’étend généralement de 1896 à 1914, bien que certains historiens incluent les années 1871-1914.

Pourquoi la Belle Époque s'appelle-t-elle ainsi ?

L’expression « Belle Époque » est apparue après 1918 pour désigner rétrospectivement une période perçue comme prospère et heureuse, par contraste avec les horreurs de la Première Guerre mondiale.

Quels sont les grands événements de la Belle Époque ?

Parmi les événements marquants : l’Exposition universelle de 1900, l’affaire Dreyfus, la loi de séparation des Églises et de l’État (1905), la naissance du cinéma, le Tour de France (1903), les premières automobiles et les débuts de l’aviation.

Quel événement met fin à la Belle Époque ?

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914 marque la fin brutale de la Belle Époque. Cette guerre, sans précédent par son ampleur et sa violence, met un terme définitif à cette période d’optimisme, de progrès et de paix relative en Europe.

Quelle est la différence entre Belle Époque et Années Folles ?

La Belle Époque (1896-1914) précède la Première Guerre mondiale et incarne un temps de stabilité. Les Années Folles (1919-1929) suivent la guerre et se caractérisent par une explosion culturelle et un renouvellement des mœurs.